NOTAS EN ESTA SECCION

Las libretitas de

Galeano | Fragmentos

de "Espejos" |

La celeste, que estuvo en los

cielos | Abracadabra - Los desaparecidos

en Uruguay

Cinco

siglos de prohibición del arcoiris en el cielo americano

|

Eduardo

Galeano cuenta la historia de la Revolución Sandinista

NOTAS RELACIONADAS

Cosas raras

|

Días

y noches de amor y de guerra

| Fútbol a sol y sombra |

Las venas abiertas de América Latina

“A Vargas Llosa no hay que hacerle el favor de atacarlo

ni de tirarle huevos podridos”, entrevista por Tomás Forster (06/03/11)

LECTURAS RECOMENDADAS

Eduardo

Galeano - El imperialismo cambia pero no se arrepiente, Punto Final 107, 23/06/70

Las

libretitas de Galeano Las

libretitas de Galeano

Política, fútbol y mercado en la visión del escritor uruguayo

Escribe frases sueltas y las convierte en obras inolvidables. Habla de los límites

de los gobernantes, del racismo, de Obama, cuenta historias y asegura que lo

suyo es escribir. Imperdible.

Por Miguel Russo

Eduardo Germán Hughes Galeano nació el 3 de septiembre de 1940 en Montevideo

y escribe el mundo en unas libretitas así de chiquitas, de las que le caben

dos en la palma de la mano. Fue caricaturista, mensajero, peón, cobrador, taquígrafo,

cajero de banco, redactor de Marcha, director de Época y de Crisis, exiliado.

De Las venas abiertas de América

latina, en 1971, hasta el reciente Espejos, sus libros encabezan las listas

de más vendidos, aunque está muy alejado de las reglas del best seller. Tan

alejado como para saber que el mundo cabe en una página de una cualquiera de

sus libretitas. Y que, al dar vuelta las páginas, habrá otro mundo y otro y

otro. Como haciéndole caso a Paul Eluard y su frase: “Hay otros mundos, pero

están en este”.

Toma un jugo de naranja en el café

de la librería El Ateneo, en Santa Fe y Callao. Cuesta encontrarlo, escondido

casi en un rincón, entre cientos de personas que leen libros y charlan bajo

una cortina de música andaluza a un volumen poco aconsejable. Cuesta encontrarlo,

sobre todo, porque Galeano es sinónimo de cafés con historia. Y con historias.

Como la de El Brasilero, en Montevideo, muy distinto a este coqueto fruto de

la posmodernidad porteña. “Me gusta mucho este lugar –dice–, fue una gran idea

convertir este enorme lugar, antes un teatro, en librería y café a la vez. El

Brasilero es otra cosa. Pensar que me lo habían cerrado. Llegué ahí hace unas

semanas y me encontré con una cortina de fierro hasta el piso.” Galeano cuenta

que se impresionó, que quedó como mareado, que casi lo atropella un auto, que

se sentó en el cordón de la vereda sin comprender por qué le habían sacado el

café. “Como nadie sabía dar razones, me metí a gestionar y fui a pedirle a algunos

amigos de los diarios y de la televisión que me ayudaran a resolver esa barbaridad.

No en vano soy el socio número uno del café. No podía ser que a una ciudad con

una memoria tan corta le rifaran algunos recuerditos. 1877: el café más antiguo

de todos”, dice.

El desenlace es típica y genialmente uruguayo: “El nuevo dueño fue a la televisión

a pedirme disculpas. Y se comprometió a reabrirlo. Espero ansioso: no tengo

dónde tomar café en Montevideo”. Galeano sabe que las reglas de juego del mundo

moderno no tienen en cuenta los lugares poco rentables, como un café donde sentarse

a recordar: “Uno pide un café y se la pasa tres horas charlando con un amigo

o mirando como un pavote por la ventana. Y sí, a la larga van quebrando. Ese

es el último que quedaba. Pero el nuevo dueño va a hacer unos cambios y espero

que sobreviva”.

–¿Qué significa ese café, todos los cafés, para usted?

–El símbolo de una ciudad que tenía lugares de encuentro, cada vez más difíciles

de encontrar. Problema grave: la cultura del mundo actual conduce al desvínculo.

Y estos cafés joden a esa cultura. Pertenecen a un tiempo en el que había tiempo

para perder el tiempo.

Una historia: “Hace muchos años, yo era un pibe, trabajé en un banco como cadete.

Me mandaban a las sucursales más lejanas. Una vez llegué a Cerro Chato, que

como su nombre lo indica, no tiene ningún cerro, ni alto ni bajo, ni chato.

Allí, la principal referencia era la casa del Doctor Galarza. Todo quedaba a

dos cuadras, a la vuelta, hacia la derecha o hacia la izquierda de la casa del

Doctor Galarza. Y pregunté si Galarza era abogado o médico. Ninguna de las dos

cosas, me dijeron los lugareños. El viejo Galarza, el padre de este tipo, quería

tener un hijo con diploma. Cuando el niño nació y su padre vio que no era digno

de confianza, le puso de nombre Doctor. Doctor de nombre y Galarza de apellido”.

Auténtico Galeano: un tipo que sabe qué hacer con el tiempo.

Tiempo. Perder o ganar el tiempo, dice Galeano. Y como si la palabra remitiera

al poder de manera indudable, enumera: “Tabaré, Néstor y Cristina, Lula, Chávez,

Correa. No hay nada más ilusorio que el poder. En primer lugar porque dura poco.

Y, segundo, porque se parece bastante poco a las intenciones que se tuvo cuando

nació. Todos llegan al poder queriendo cambiar la realidad y terminan cambiados

por ella. Lo que hay ahora en nuestras tierras es una energía popular de cambio.

La reciente despenalización del aborto votada en el Uruguay es una prueba de

ello. Lo que no cabe es descalificar esa energía de antemano”.

–¿Descalificación de adentro o de afuera?

–Las dos, pero principalmente de

afuera. Vengo de Europa. Y comprobé en las entrevistas que había una carga acusatoria

casi, de populismo y demagogia. La vuelta al populismo caudillista en América

latina, dicen. Y mi respuesta era siempre la misma con alguna sutil diferencia.

En Italia contestaba: “Ustedes, tranquilos, que Berlusconi no tiene la menor

influencia”. En Francia, cambiaba a Berlusconi por Sarkozy. Es increíble cómo

siguen funcionando los mecanismos coloniales culturales y económicos que mantienen

una manera de pensar, de ver el mundo, que de antemano descalifica cualquier

proceso de cambio, sobre todo si ocurre en el sur del mundo y se sale un poquito

de las normas que ellos van fijando para definir cuál es el cielo y cuál es

el infierno.

–¿Otra vez el terror al otro que no es como ellos?

–Sí, el terror o el desprecio. Son estructuras de desprecio que van más allá

de todos los títulos que ostenta Europa. A pesar del triunfo de Obama, el mundo

sigue muy enfermo de racismo, con el tic de la invasión apelando al verso de

salvar a los “pobres otros” llevándoles la democracia. Esperemos que Obama no

se olvide que la Casa Blanca que va a ocupar fue construida por esclavos negros.

–Definió los vicios del poder en los países poderosos. ¿Cuáles son en América

latina?

–La copianditis: un complejo colonial. La herencia de una concepción que adiestra

para ejercer las virtudes del mono y del papagayo. Por suerte, creo que se fue

avanzando bastante para terminar con eso. Creo que no hay aquel terror a la

originalidad con que Simón Rodríguez, en la primera mitad del siglo XVIII, tenía

calados a los nuevos dueños del poder. A naciones que decían ser independientes

pero no eran, les decía: copian todo lo que viene de Europa o de Estados Unidos,

¿por qué no copian la originalidad, que es lo más importante? No se salvaba

ni Bolívar, el alumno ejemplar de Rodríguez. Bolívar hizo la Constitución de

Bolivia, el país que llevaba su nombre y era la niña de sus ojos, y fue excelente,

con un único defecto: otorgaba la ciudadanía al 4 por ciento de los ciudadanos.

–¿Cómo?

–Establecía que sólo tenían derecho a la ciudadanía los varones que supieran

leer y escribir correctamente en castellano. Es decir, mujeres: afuera. Y los

que hablaban en otra lengua, también. En Bolivia había muchas otras lenguas,

aymara, quechua, guaraní. Allá lejos y ahora cerca. Pero Bolívar ejerció la

copiandería cuando creyó que lo mejor que podíamos hacer era copiar constituciones

ajenas.

–Y ser blancos...

–Ser blancos, en definitiva. O parecerlo,

por lo menos, ya que todas las clases dominantes latinoamericanas son más blancoides

que blancas. Pero claro, se sintieron blancas, culturalmente blancas, que es

lo peor que tiene esa expresión.

–Dice que la razón de su último libro es brindar la oportunidad de apreciar

la belleza de los colores del arco iris terrestre, con todo su fulgor. ¿Es lo

mismo Espejos en otro idioma?

–Para nada. La lengua original en que se pensó cada palabra es única. Hay infinidad

de matices que inevitablemente se escapan en las traducciones. Uno debería saber

todos los idiomas del mundo para poder leer la originalidad.

–Un monstruo prebabélico...

–Las lenguas fue una de las diversidades calumniadas en la Biblia. Cuando cuenta

que Dios castiga a Babilonia con hablar lenguas distintas para que no pudieran

entenderse y continuar con la idea de levantar una torre hasta el cielo, nos

dice que, desde el comienzo, la diversidad de lenguas es un castigo y no una

bendición. Y nos hizo un gran favor salvándonos del aburrimiento de hablar todos

la misma lengua y pensar el mismo pensamiento, soñar los mismos sueños, sentir

las mismas sensaciones. Las palabras brotan de cierto suelo y huelen de determinada

manera.

–Pero en esa afirmación hay una contradicción: el conquistador unifica el idioma,

pero los conquistados lo usan de manera inconveniente para el poderoso...

–Como bien dijo el barbudo, el planeta gira por sus contradicciones. Una actual,

bien actual: Benicio del Toro haciendo de Guevara para que Hollywood junte más

plata. O histórica: la lengua portuguesa hablada por los amos, y de aprendizaje

obligatorio en los esclavos, que sirvió para que esos esclavos, provenientes

de lugares muy diversos del África, se entendieran y pudieran defenderse. Lo

que empezó siendo un factor de opresión, terminó como instrumento de libertad.

Como Internet.

–¿Como Internet?

–Internet nació al servicio del Pentágono, que necesitaba diseñar en escala

universal sus operaciones militares. Nació al servicio de la muerte y se convirtió

en otra cosa. Porque hay una enorme cantidad de mensajes que antes sonaban en

campanas de palo y hoy tienen una difusión que de otro modo no hubieran tenido.

Y son mensajes alternativos, interesantes. Voces de la diversidad del mundo.

Y si no fuera por eso estarían condenadas a sonar poquito.

–Palabras, ¿no le parece que muchas fueron vaciadas de contenido?

–Muchísimas. Proceso, por ejemplo.

El diccionario de nuestro tiempo es un libro de puras traiciones. En el uso

que les da a las palabras que nacieron significando otra cosa. Libertad es el

nombre de una cárcel de Uruguay. Las barbaridades que se cometen en nombre de

la democracia. La palabra “mercado”. Mercado era el lugar de encuentro con los

vecinos; era colores, aromas. Y ahora el mercado es una suerte de dios todopoderoso

que te vigila y te castiga. No hay más que escuchar un informativo para comprobar

que todo cae. Y la caída es contagiosa, como demostrando que lo que el mercado

de verdad quería era recompensar al revés: que la falta de escrúpulos fuera

premiada y que el trabajo y la honestidad fueran castigados. Y este mundo, que

tiene una veneración religiosa con el mercado, practica justamente la recompensa

al revés. Basta sumar lo que el Estado dio al mercado...

–...es decir, lo que todos dieron a pocos...

–...a esos pocos que son tremendos vivos, los reyes de la fiesta. Cuando gano,

gano yo; cuando pierdo, perdés vos. Y ahí viene el Estado que, se supone, expresa

la voluntad de todos o que administra la riqueza colectiva, y otorga al mercado

tres millones de millones. Dicho así suena a nada, pero si ponemos todos los

ceros en fila son doce, con un tres adelante. Es la mayor limosna jamás otorgada

en la historia de la humanidad. Hubiera alcanzado para dar de comer a los hambrientos

del mundo por muchas décadas. Y, hay que decirlo, con postre incluido.

–¿A quién le serviría que la humanidad comiera, y encima con postre?

–Eso alteraría una de las verdades que el mercado usa para perpetuarse. Y es

la que distingue la caridad de la solidaridad. El mercado puede practicar la

caridad, pero una ayuda de esa magnitud se convertiría en solidaridad, algo

prohibido para el mercado.

–¿Y por qué el mercado no se prohíbe hacer caridad?

–Porque la caridad es vertical, humillante. Dice un proverbio africano: la mano

que da está siempre arriba de la que recibe. Si esa inmensa masa de dinero se

hubiera destinado a recompensar a las víctimas del sistema mundial de explotación,

se hubiera alterado una base esencial del funcionamiento del mercado: la certeza

de que la injusticia no existe. O sea, que la pobreza es el justo castigo a

la ineficiencia. Así que si sos pobre y tenés hambre, te jodés.

–¿Por qué el fútbol más alegre sale de los países más pobres?

–El fútbol fiesta es una danza con

pelota. Y cada pueblo danza de acuerdo con su manera de ser y de vivir. Y se

da esa circunstancia de que, por lo general, los pueblos de origen africano

tienen una capacidad de bailar la vida, aunque sea a orillas de la muerte, que

se refleja en el fútbol. El brasileño tiene una marca negra que se impuso a

pesar del racismo dominante durante años. El presidente Epitácio Pessoa, que

tiene ahora una calle en la zona más rica de Río de Janeiro, había prohibido

en 1921 la presencia de negros en la selección, no fueran a creer en Europa

que Brasil era un país del África. Y claro que era un país africano, a mucha

honra lo era, y qué suerte que tienen en ser no sólo un país africano, sino

también europeo y tantos más. Cuantos más orígenes tenga un país, mejor. Cuantas

más raíces te nutran, mejor. Pero para la visión racista del mundo, eso es atroz.

Una vez que Brasil se libera de esa carga represiva, esa negación de sí mismo,

brilla por encima de todos los demás. Cuando se ve jugar a los equipos africanos,

se reconoce esa capacidad de diablura.

–Los dueños del fútbol permitieron a Brasil, Argentina, Uruguay. ¿Permitirán

el desarrollo del fútbol africano?

–Bien difícil, ¿no? Pero ahí entra a tallar al antirracismo fronteras adentro

cuando se acerca un Mundial. Yo cada vez me sorprendo más de que en Holanda,

en Francia, en Alemania, sean todos negros. Los mismos países que ahora resucitan

el racismo y se quieren liberar de la presencia incómoda de inmigrantes, les

dieron la bienvenida cuando eran mano de obra gratuita y dispuesta a las tareas

más cochinas. Ahora lucen el emblema de Francia campeona del mundo con un equipo

en el cual había árabes, negros, argentinos, argelinos. Y fueron celebrados

como nietos de Juana de Arco. De allí a que esa gente pueda llegar a tener representación

política real hay una distancia enorme.

–Participación sí, pero con pantalón corto...

–Claro, el pantalón largo es para los blancos. Y es una contradicción que no

tiene solución. En un mundo donde lo que no es rentable no tiene derecho de

existencia y donde el único pecado sin expiación es el fracaso, un mundo que

no sale de “el que gana está bien y el que pierde, mal”, se impone un fútbol

de pura velocidad y fuerza que obliga a ganar y prohíbe perder y que, al mismo

tiempo, deja en el camino los ingredientes de su popularidad: la belleza, la

fantasía, la capacidad de diablura, de sorpresa. Es una contradicción que para

los amos del fútbol no tiene solución. Porque si ellos van a armar las cosas

para que siempre ganen los mismos, el fútbol morirá de aburrimiento, como se

muere el mundo.

–La diversidad de maneras de jugar...

–Que es igual a la diversidad de lenguas que condenó la Biblia. El fútbol habla

lenguas diversas. La del cuerpo, la que expresa su manera de vivir, de ser.

El fútbol rioplatense es de una sola baldosa, fútbol tango. En cambio el brasileño

es más abierto, más festivo. Y cada país anda con su manera de jugar. Jugar,

qué otra bonita palabra. La posibilidad de vivir y de jugar. Tampoco hay que

tomarse tan en serio todo.

–¿Y cómo se hace?

–Soy un drogadicto del fútbol sin solución. Aunque sea una mierda, voy a prender

la televisión o ir al estadio y lo voy a padecer como si todavía creyera, como

cuando era chico, que si sufría mucho iba a ir al cielo. Cuando estoy muy deprimido

viendo el fútbol profesional, me voy a caminar por la playa. Y ahí, en Montevideo,

en esa playa enorme, siempre algún partidito hay. De chiquilines, claro, que

juegan por la alegría de jugar. Y me vuelve el alma al cuerpo.

Otra historia: Raúl Sendic visitaba la redacción del semanario El Sol, donde

Eduardo, con poco más de 14 años, hacía caricaturas bajo el nombre de Gius.

Sendic lo ayudaba con las condiciones más relevantes de los caricaturizados.

Recuerda Galeano: “Después le gritaba al director: ‘Este pibe va a llegar a

presidente de la república o a gran delincuente’, y se iba. Muchos años después,

en una de mis caminatas por la rambla, me pegaron un pelotazo. El que se acercó

a buscar la pelota era un Sendic de pantalones arremangados y descalzo. Me dijo:

‘¿Cómo andás, tanto tiempo?’, y me abrazó, como si no hubiera sido él quien

se había comido once años y medio de cárcel. ‘Ya ves, cagando tus predicciones

en un 50 por ciento’, le contesté, abrazándolo fuerte”.

–Los intelectuales parecen tener el mismo karma que los futbolistas: está todo

bien si usan pantalones cortos, pero cuando se trata del poder quedan excluidos...

–Es cierto. Los que entran, lo hacen para cambiar algo y terminan siendo cambiados,

aceptando lo inaceptable, confunden el realismo con el cinismo. El poder suele

conducir a eso.

–¿Aceptaría algún cargo?

–No, no sirvo para eso. Lo mío es escribir, ir al café, caminar por la rambla

con mi perro. Una posición de poder obliga, necesariamente, a callar algunas

cosas o expresarlas con cuidado porque uno es parte de un equipo. Sigo creyendo

con Rosa Luxemburgo que no hay nada más revolucionario que decir lo que uno

piensa. Y para decir lo que uno piensa hay que estar libre de cualquier atadura.

–Pero también parece conducir a la soledad...

–El oficio de escribir es solitario y solidario, una permanente paradoja. Pero

a mí que me dejen con mis tentativas de rescate de la historia no contada, en

un mundo que la contradice. Muchas veces me dicen que no escribo libros optimistas.

No sé si no lo hago. La realidad es pesimista y optimista. Yo, que soy el autor

de mis libros, soy pesimista y optimista.

–Los que plantean eso, ¿son optimistas profesionales?

–Algunos periodistas que, en algunas entrevistas, parecen ser optimistas profesionales.

Son aquellos tipos con los cuales no hay ni siquiera el mínimo espacio cultural

en común, entonces las preguntas devienen en tren de optimismo o pesimismo.

–¿Qué le gustaría responder a esas preguntas?

–Que entre las 10 y las 12 soy optimista. De ahí a las tres de la tarde, me

gana un pesimismo que se va retirando cuando hacia las seis.

–¿Qué hora es?

–La de saber que si alguien quiere leer un libro de autoayuda que lo compre,

sobran los títulos. Uno es lo que es, pero sobre todo es lo que hace para cambiar

lo que es. Si recibo estímulos de afuera que me sirven, más que nada para saber

que el mundo no es tan chico como nos dijeron, bienvenidos sean los estímulos.

Pedro Infante cantaba: “Tan grande no será el mundo si cabe en cinco letras”.

Pero se equivocó: sí que es grande. Es inmenso. Pasa que en el oficio de escribir

llega un momento en que uno se cansa de contemplar los laberintos de su propio

ombligo. No es casual que dios o el diablo nos hayan puesto dos orejas y una

sola boca, indica que hay que recibir lo que el mundo nos da.

–Y, en su caso, volcarlo en libros...

–Los libros me escriben: van creciendo de adentro hacia afuera. Si les doy órdenes

no me hacen caso. Yo dejo que los textos me dicten lo que quieren ser.

–Suena lindo pero mentiroso...

–Poco convincente, ¿no? Pero juro que es lo que siento, que los textos me dictan

las palabras. Y las que no entraron en un libro me tocan en el hombro y me preguntan:

“¿Qué pasa conmigo, por qué yo no, qué hice de malo?”. Pero no hay nada que

hacerle, cuando un libro se despliega, hay cuestiones de ritmo que deben ser

coherentes para que el lector se sienta embarcado en un viaje placentero. Y

en esa articulación, a veces hay que sacrificar algún relato.

–Es raro, desecha relatos pero después entra en pánico por no saber qué escribir

en un nuevo libro...

–Un pánico idéntico al de la primera vez. Lo del terror a la hoja en blanco

me acompaña desde el primer día. Y eso debe ser la prueba de que no me jubilé,

de estar vivo. Por suerte me empujan cosas misteriosas que me ocurren cuando

voy caminando por ahí, por la rambla de Montevideo, por las playas o por cualquier

otro lado. Ideas, cosas deshilachadas que voy anotando en mis benditas libretitas.

La semana pasada, una nenita, en la facultad de periodismo de La Plata, que

acompañaba a su hermana o su hermano, se acercó y me dijo: “Oíme, cuando yo

sea grande, quiero ser joven como vos”. Acá está, anotado en la libretita.

Da vueltas las páginas, letra apretada, pocas palabras, sensación de estar a

tiro de piedra del infinito. Galeano encuentra una: “Esta es de Ourense, en

Galicia. Estaba leyendo unos textitos y en la última fila había un gallego viejo

con cara de campesino que me miraba con el ceño fruncido, enojadísimo. Al final,

cuando se fueron todos, se me fue acercando. Pensé que iba a morir en manos

del campesinado español, pero cuando estuvo a mi lado, enojado aún, dijo: ‘Qué

difícil ha de ser escribir tan sencillo’. Y se fue. Anotado. ¿Cómo puede alguien

ser tan sabio y encima parecer enojado?”.

Cuenta, Galeano, otra historia: “Mi perro Morgan tenía un cáncer como una pelota

de fútbol. Aclaro que el pirata Henry Smith se llamó Morgan en homenaje a mi

perro cuando se enteró de sus hazañas. Sigo: la mañana en que lo íbamos a operar,

yo iba caminando con él alrededor de nuestra casa en Montevideo y estábamos

los dos tristísimos. Yo no sabía si lo iba a volver a ver vivo y él sabía muy

bien lo que le iba a ocurrir. Y venía en dirección contraria a la nuestra una

chiquita, no más de dos años, corriendo por el parque: ‘Buen día, pastito’,

decía en su media lengua. Con Morgan nos quedamos con la boca abierta. La nena

venía en plena celebración del mundo. Quizá porque a esa edad todavía somos

paganos. Y se nos fue un poco la tristeza”.

Libretitas que le consiguió su mujer Helena en Italia; otras que le envía una

lectora de Bahía Blanca; muchas que le llegan sin saber de dónde. Enanas, llenas

de palabras: “La realidad, en el medio de tantos horrores, a veces regala algunas

maravillas y hay que fijarlas, como a los médanos, para que no se las lleve

el viento. Para eso están las libretitas”.

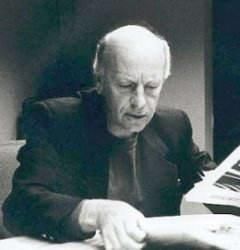

Foto: Verónica Mastrosimone

Eduardo Galeano murió en Montevideo

el 13 de abril de 2015, a los 74 años.

Revista Veintitres, noviembre 2008 | www.elortiba.org

Fragmentos

de "Espejos" (2008) Fragmentos

de "Espejos" (2008)

Tal y como recoge la portada, la

obra es "una historia casi universal" por la que se pasean personajes tan diversos

como Afrodita, Buffalo Bill, Mozart, Maradona o Hernán Cortes.

Muchas de esas pequeñas historias han surgido de casualidad, ha dicho el autor.

Preguntado por la relación entre el pasado y el presente, Galeano ha manifestado

que "el tiempo pasado humilla al presente" y, en tono más humorístico, ha añadido

que "sospecha que las máquinas beben de noche y por eso hacen cosas incomprensibles

por la mañana, porque están resacosas".

En ese sentido, el escritor ha admitido que tiene "mucha desconfianza" en esas

tecnologías y ha añadido que Internet "es un terreno alfombrado lleno de cáscaras

de bananas".

Eduardo Galeano también ha denunciado la tendencia actual de "uniformar las

opiniones por parte del Estado o de las grandes empresas", consciente de esa

multitud de voces que luchan por ser escuchadas.

Fragmentos de "Espejos"

Cada día, leyendo los diarios, asisto

a una clase de historia.

Los diarios me enseñan por lo que dicen y por lo que callan.

La historia es una paradoja andante. La contradicción le mueve las piernas.

Quizá por eso sus silencios dicen más que sus palabras y con frecuencia sus

palabras revelan, mintiendo, la verdad.

De aquí a poco se publicará un libro mío que se llama Espejos. Es algo así como

una historia universal, y perdón por el atrevimiento. "Yo puedo resistir todo,

menos la tentación", decía Oscar Wilde, y confieso que he sucumbido a la tentación

de contar algunos episodios de la aventura

humana en el mundo, desde el punto

de vista de los que no han salido en la foto.

Por decirlo de alguna manera, se

trata de hechos no muy conocidos.

Aquí resumo algunos, algunitos nomás.

***

Cuando fueron desalojados del Paraíso,

Adán y Eva se mudaron al África, no a París.

Algún tiempo después, cuando ya sus hijos se habían lanzado a los caminos del

mundo, se inventó la escritura. En Irak, no en Texas.

También el álgebra se inventó en Irak. La fundó Mohamed al-Jwarizmi, hace mil

200 años, y las palabras algoritmo y guarismo derivan de su nombre.

Los nombres suelen no coincidir con lo que nombran. En el British Museum, pongamos

por caso, las esculturas del Partenón se llaman "mármoles de Elgin", pero son

mármoles de Fidias. Elgin se llamaba el inglés que las vendió al museo.

Las tres novedades que hicieron posible el Renacimiento europeo, la brújula,

la pólvora y la imprenta, habían sido inventadas por los chinos, que también

inventaron casi todo lo que Europa reinventó.

Los hindúes habían sabido antes que nadie que la Tierra era redonda y los mayas

habían creado el calendario más exacto de todos los tiempos.

***

En 1493, el Vaticano regaló América a España y obsequió el África negra a Portugal,

"para que las naciones bárbaras sean reducidas a la fe católica". Por entonces,

América tenía 15 veces más habitantes que España y el África negra 100 veces

más que Portugal.

Tal como había mandado el Papa, las naciones bárbaras fueron reducidas. Y muy.

***

Tenochtitlán, el centro del imperio azteca, era de agua. Hernán Cortés demolió

la ciudad, piedra por piedra, y con los escombros tapó los canales por donde

navegaban 200 mil canoas. Ésta fue la primera guerra del agua en América. Ahora

Tenochtitlán se llama México DF. Por donde corría el agua, corren los autos.

***

El monumento más alto de la Argentina

se ha erigido en homenaje al general Roca, que en el siglo XIX exterminó a los

indios de la Patagonia.

La avenida más larga del Uruguay lleva el nombre del general Rivera, que en

el siglo XIX exterminó a los últimos indios charrúas.

***

John Locke, el filósofo de la libertad, era accionista de la Royal Africa Company,

que compraba y vendía esclavos.

Mientras nacía el siglo XVIII, el primero de los borbones, Felipe V, estrenó

su trono firmando un contrato con su primo, el rey de Francia, para que la Compagnie

de Guinée vendiera negros en América. Cada monarca llevaba un 25 por ciento

de las ganancias.

Nombres de algunos navíos negreros: Voltaire, Rousseau, Jesús, Esperanza, Igualdad,

Amistad.

Dos de los Padres Fundadores de Estados Unidos se desvanecieron en la niebla

de la historia oficial. Nadie recuerda a Robert Carter ni a Gouverner Morris.

La amnesia recompensó sus actos. Carter fue el único prócer de la independencia

que liberó a sus esclavos. Morris, redactor de la Constitución, se opuso a la

cláusula que estableció que un esclavo equivalía a las tres quintas partes de

una persona.

El nacimiento de una nación, la primera superproducción de Hollywood, se estrenó

en 1915, en la Casa Blanca. El presidente Woodrow Wilson la aplaudió de pie.

Él era el autor de los textos de la película, un himno racista de alabanza al

Ku Klux Klan.

***

Algunas fechas:

Desde el año 1234, y durante los siete siglos siguientes, la Iglesia católica

prohibió que las mujeres cantaran en los templos. Eran impuras sus voces, por

aquel asunto de Eva y el pecado original.

En el año 1783, el rey de España decretó que no eran deshonrosos los trabajos

manuales, los llamados "oficios viles", que hasta entonces implicaban la pérdida

de la hidalguía.

Hasta el año 1986 fue legal el castigo de los niños en las escuelas de Inglaterra,

con correas, varas y cachiporras.

***

En nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad, la Revolución Francesa

proclamó en 1793 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Entonces, la militante revolucionaria Olympia de Gouges propuso la Declaración

de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. La guillotina le cortó la cabeza.

Medio siglo después, otro gobierno revolucionario, durante la Primera Comuna

de París, proclamó el sufragio universal. Al mismo tiempo, negó el derecho de

voto a las mujeres, por unanimidad menos uno: 899 votos en contra, uno a favor.

***

La emperatriz cristiana Teodora nunca dijo ser revolucionaria, ni cosa por el

estilo. Pero hace mil 500 años el imperio bizantino fue, gracias a ella, el

primer lugar del mundo donde el aborto y el divorcio fueron derechos de las

mujeres.

***

El general Ulises Grant, vencedor en la guerra del norte industrial contra el

sur esclavista, fue luego presidente de Estados Unidos.

En 1875, respondiendo a las presiones británicas, contestó:

–Dentro de 200 años, cuando hayamos obtenido del proteccionismo todo lo que

nos puede ofrecer, también nosotros adoptaremos la libertad de comercio.

Así pues, en el año 2075, la nación más proteccionista del mundo adoptará la

libertad de comercio.

***

Lootie, Botincito, fue el primer perro pequinés que llegó a Europa.

Viajó a Londres en 1860. Los ingleses lo bautizaron así, porque era parte del

botín arrancado a China, al cabo de las dos largas guerras del opio.

Victoria, la reina narcotraficante, había impuesto el opio a cañonazos. China

fue convertida en una nación de drogadictos, en nombre de la libertad, la libertad

de comercio.

En nombre de la libertad, la libertad de comercio, Paraguay fue aniquilado en

1870. Al cabo de una guerra de cinco años, este país, el único país de las Américas

que no debía un centavo a nadie, inauguró su deuda externa. A sus ruinas humeantes

llegó, desde Londres, el primer préstamo. Fue destinado a pagar una enorme indemnización

a Brasil, Argentina y Uruguay. El país asesinado pagó a los países asesinos,

por el trabajo que se habían tomado asesinándolo.

***

Haití también pagó una enorme indemnización. Desde que en 1804 conquistó su

independencia, la nueva nación arrasada tuvo que pagar a Francia una fortuna,

durante un siglo y medio, para expiar el pecado de su libertad.

***

Las grandes empresas tienen derechos humanos en Estados Unidos. En 1886, la

Suprema Corte de Justicia extendió los derechos humanos a las corporaciones

privadas, y así sigue siendo.

Pocos años después, en defensa de los derechos humanos de sus empresas, Estados

Unidos invadió 10 países, en diversos mares del mundo.

Entonces Mark Twain, dirigente de la Liga Antimperialista, propuso una nueva

bandera, con calaveritas en lugar de estrellas, y otro escritor, Ambrose Bierce,

comprobó:

–La guerra es el camino que Dios ha elegido para enseñarnos geografía.

***

Los campos de concentración nacieron en África. Los ingleses iniciaron el experimento,

y los alemanes lo desarrollaron. Después Hermann Göring aplicó, en Alemania,

el modelo que su papá había ensayado, en 1904, en Namibia. Los maestros de Joseph

Mengele habían estudiado, en el campo de concentración de Namibia, la anatomía

de las razas inferiores. Los cobayos eran todos negros.

***

En 1936, el Comité Olímpico Internacional no toleraba insolencias. En las Olimpiadas

de 1936, organizadas por Hitler, la selección de futbol de Perú derrotó 4 a

2 a la selección de Austria, el país natal del Führer. El Comité Olímpico anuló

el partido.

***

A Hitler no le faltaron amigos. La Fundación Rockefeller financió investigaciones

raciales y racistas de la medicina nazi. La Coca-Cola inventó la Fanta, en plena

guerra, para el mercado alemán. La IBM hizo posible la identificación y clasificación

de los judíos, y ésa fue la primera hazaña en gran escala del sistema de tarjetas

perforadas.

***

En 1953 estalló la protesta obrera en la Alemania comunista.

Los trabajadores se lanzaron a las calles y los tanques soviéticos se ocuparon

de callarles la boca. Entonces Bertolt Brecht propuso: ¿No sería más fácil que

el gobierno disuelva al pueblo y elija otro?

***

Operaciones de marketing. La opinión pública es el target. Las guerras se venden

mintiendo, como se venden los autos.

En 1964, Estados Unidos invadió Vietnam, porque Vietnam había atacado dos buques

de Estados Unidos en el golfo de Tonkin. Cuando ya la guerra había destripado

a una multitud de vietnamitas, el ministro de Defensa, Robert McNamara, reconoció

que el ataque de Tonkin no había existido.

Cuarenta años después, la historia se repitió en Irak.

***

Miles de años antes de que la invasión estadunidense llevara la Civilización

a Irak, en esa tierra bárbara había nacido el primer poema de amor de la historia

universal. En lengua sumeria, escrito en el barro, el poema narró el encuentro

de una diosa y un pastor. Inanna, la diosa, amó esa noche como si fuera mortal.

Dumuzi, el pastor, fue inmortal mientras duró esa noche.

***

Paradojas andantes, paradojas estimulantes:

El Aleijadinho, el hombre más feo del Brasil, creó las más hermosas esculturas

de la era colonial americana.

El libro de viajes de Marco Polo, aventura de la libertad, fue escrito en la

cárcel de Génova.

Don Quijote de La Mancha, otra aventura de la libertad, nació en la cárcel de

Sevilla.

Fueron nietos de esclavos los negros que generaron el jazz, la más libre de

las músicas.

Uno de los mejores guitarristas de jazz, el gitano Django Reinhardt, tenía no

más que dos dedos en su mano izquierda.

No tenía manos Grimod de la Reynière, el gran maestro de la cocina francesa.

Con garfios escribía, cocinaba y comía.

Artigas

La arquitectura de la muerte es una especialidad militar. En 1977, la dictadura

uruguaya erigió un monumento funerario en memoria de José Artigas. Este enorme

adefesio fue una cárcel de lujo: había fundadas sospechas de que el héroe podía

escaparse, un siglo y medio después de su muerte. Para decorar el mausoleo,

y disimular la intención, la dictadura buscó frases del prócer. Pero el hombre

que había hecho la primera reforma agraria de América, el general que se hacía

llamar ciudadano Artigas, había dicho que los más infelices debían ser los más

privilegiados, había afirmado que jamás iba a vender nuestro rico patrimonio

al bajo precio de la necesidad, y una y otra vez había repetido que su autoridad

emanaba del pueblo y ante el pueblo cesaba. Los militares no encontraron ninguna

frase que no fuera peligrosa. Decidieron que Artigas era mudo. En las paredes,

de mármol negro, no hay más que fechas y nombres.

Dos traidores

Domingo Faustino Sarmiento odió a José Artigas. A nadie odió tanto. Traidor

a su raza, lo llamó, y era verdad. Siendo blanco y de ojos claros, Artigas se

batió junto a los gauchos mestizos y a los negros y a los indios. Y fue vencido

y marchó al exilio y murió en la soledad y el olvido. Sarmiento también era

traidor a su raza. No hay más que ver sus retratos. En guerra contra el espejo,

predicó y practicó el exterminio de los argentinos de piel oscura, para sustituirlos

por europeos blancos y de ojos claros. Y fue presidente de su país y egregio

prócer, gloria y loor, héroe inmortal.

Constituciones

La principal avenida de Montevideo

se llama 18 de Julio, en homenaje al nacimiento de la Constitución del Uruguay,

y el estadio donde se jugó el primer campeonato mundial de fútbol fue construido

para celebrar el primer siglo de vida de esa ley fundacional. El magno texto

de 1830, calcado del proyecto de la Constitución argentina, negaba la ciudadanía

a las mujeres, a los analfabetos, a los esclavos y a quien fuera sirviente a

sueldo, peón jornalero o simple soldado de línea. Sólo uno de cada diez uruguayos

tuvo el derecho de ser ciudadano del nuevo país, y el noventa y cinco por ciento

no votó en las primeras elecciones. Y así fue en toda América, de norte a sur.

Todas nuestras naciones nacieron mentidas. La independencia renegó de quienes,

peleando por ella, se habían jugado la vida; y las mujeres, los pobres, los

indios y los negros no fueron invitados a la fiesta. Las Constituciones dieron

prestigio legal a esa mutilación. Bolivia demoró ciento ochenta y un años en

enterarse de que era un país de amplia mayoría indígena. La revelación ocurrió

en el año 2006, cuando Evo Morales, indio aymara, pudo consagrarse presidente

por una avalancha de votos. Ese mismo año, Chile se enteró de que la mitad de

los chilenos eran chilenas, y Michelle Bachelet fue presidenta.

La avenida más larga

Una matanza de indios inauguró la independencia del Uruguay. En julio de 1830,

se aprobó la Constitución nacional, y un año después el nuevo país fue bautizado

con sangre. Unos quinientos charrúas, que habían sobrevivido a siglos de conquista,

vivían al norte del río Negro, perseguidos, acosados, exiliados en su propia

tierra. Las nuevas autoridades los convocaron a una reunión. Les prometieron

paz, trabajo, respeto. Los caciques acudieron, seguidos por su gente. Comieron,

bebieron y volvieron a beber hasta caer dormidos. Entonces fueron ejecutados

a punta de bayoneta y tajos de sable. Esta traición se llamó batalla. Y se llamó

Salsipuedes, desde entonces, el arroyo donde ocurrió. Muy pocos hombres lograron

huir. Hubo reparto de mujeres y niños. Las mujeres fueron carne de cuartel y

los niños, esclavitos de las familias patricias de Montevideo. Fructuoso Rivera,

nuestro primer presidente, planificó y celebró esta obra civilizadora, para

terminar con las correrías de las hordas salvajes. Anunciando el crimen, había

escrito: Será grande, será lindísimo. La avenida más larga del país, que atraviesa

la ciudad de Montevideo, lleva su nombre.

Fundación de la tristeza

Montevideo no era gris. Fue agrisada. Allá por 1890, uno de los viajeros que

visitaron la capital de Uruguay pudo rendir homenaje a la ciudad donde triunfan

los colores vivos. Las casas tenían, todavía, caras rojas, amarillas, azules...

Poco después, los entendidos explicaron que esa costumbre bárbara no era digna

de un pueblo europeo. Para ser europeo, dijera lo que dijera el mapa, había

que ser civilizado. Para ser civilizado, había que ser serio. Para ser serio,

había que ser triste. Y en 1911 y 1913, las ordenanzas municipales dictaron

que debían ser grises las baldosas de las veredas y se fijaron normas obligatorias

para los frentes de las casas, donde sólo será permitida la pintura que imite

materiales de construcción, como ser arenisca, ladrillo y piedras en general.

El pintor Pedro Figari se burlaba de esta estupidez colonial: -La moda exige

que hasta las puertas, ventanas y celosías se pinten de gris. Nuestras ciudades

quieren ser Parises... A Montevideo, ciudad luminosa, la embadurnan, la trituran,

la castran...

Y Montevideo sucumbió a la copiandería.

En aquellos años, sin embargo, Uruguay era el centro latinoamericano de la audacia

y probaba con hechos su energía creadora. El país tuvo educación laica y gratuita

antes que Inglaterra, voto femenino antes que Francia, jornada de trabajo de

ocho horas antes que los Estados Unidos y ley de divorcio setenta años antes

de que la ley se restableciera en España. El presidente José Batlle, don Pepe,

nacionalizó los servicios públicos, separó la Iglesia del Estado y cambió los

nombres del almanaque. La Semana Santa todavía se llama, en el Uruguay, Semana

de Turismo, como si Jesús hubiera tenido la mala suerte de ser torturado y asesinado

en una fecha así.

Los derechos civiles en el fútbol

El pasto crecía en los estadios vacíos. Pie de obra en pie de lucha: los jugadores

uruguayos, esclavos de sus clubes, simplemente exigían que los dirigentes reconocieran

que su sindicato existía y tenía el derecho de existir. La causa era tan escandalosamente

justa que la gente apoyó a los huelguistas, aunque el tiempo pasaba y cada domingo

sin fútbol era un insoportable bostezo. Los dirigentes no daban el brazo a torcer,

y sentados esperaban la rendición por hambre. Pero los jugadores no aflojaban.

Mucho los ayudó el ejemplo de un hombre de frente alta y pocas palabras, que

se crecía en el castigo y levantaba a los caídos y empujaba a los cansados:

Obdulio Varela, negro, casi analfabeto, jugador de fútbol y peón de albañil.

Y así, al cabo de siete meses, los jugadores uruguayos ganaron la huelga de

las piernas cruzadas. Un año después, también ganaron el campeonato mundial

de fútbol. Brasil, el dueño de casa, era el favorito indiscutible. Venía de

golear a España 6 a 1 y 7 a 1 a Suecia. Por veredicto del destino, Uruguay iba

a ser la víctima sacrificada en sus altares en la ceremonia final. Y así estaba

ocurriendo, y Uruguay iba perdiendo, y doscientas mil personas rugían en las

tribunas, cuando Obdulio, que estaba jugando con un tobillo inflamado, apretó

los dientes. Y el que había sido capitán de la huelga fue entonces capitán de

una victoria imposible.

Maracaná

Los moribundos demoraron su muerte y los bebés apresuraron su nacimiento. Río

de Janeiro, 16 de julio de 1950, estadio de Maracaná: la noche anterior, nadie

podía dormir; y la mañana siguiente, nadie quería despertar.

Peligro en las calles

Desde hace más de medio siglo, Uruguay no ha ganado ningún campeonato mundial

de fútbol, pero durante la dictadura militar conquistó otros trofeos: fue el

país que más presos políticos y torturados tuvo, en proporción a la población.

Libertad se llamó la cárcel más numerosa. Y como rindiendo homenaje al nombre,

se fugaron las palabras presas. A través de sus barrotes se escurrieron los

poemas que los presos escribieron en minúsculas hojillas de papel de fumar.

Como éste: A veces llueve y te quiero. A veces sale el sol y te quiero. La cárcel

es a veces. Siempre te quiero. Peligro en las fuentes Según informa el Apocalipsis

(21:6), Dios hará un mundo nuevo, y dirá: -A los sedientos ofreceré, gratuitamente,

agua de los manantiales. ¿Gratuitamente? ¿El mundo nuevo no tendrá ni un lugarcito

para el Banco Mundial, ni para las empresas consagradas al noble negocio del

agua? Eso parece. Mientras tanto, en el mundo viejo en el que todavía vivimos,

las fuentes del agua son tan codiciadas como las reservas de petróleo y se están

convirtiendo en campos de batalla. En América, la primera guerra del agua fue

la invasión de México por Hernán Cortés. Los más recientes combates por el oro

azul ocurrieron en Bolivia y en Uruguay. En Bolivia, el pueblo alzado recuperó

el agua perdida; en Uruguay, un plebiscito popular evitó que el agua se perdiera.

La

celeste, que estuvo en los cielos La

celeste, que estuvo en los cielos

Hace más de medio siglo que

el Uruguay fue campeón del mundo, en el inmenso estadio de Maracaná. Desde

entonces, traicionados por la realidad, buscamos consuelo en la memoria.

Si aprendiéramos de ella, todo bien, pero no: nos refugiamos en la nostalgia

cuando sentimos que nos abandona la esperanza, porque la esperanza exige

audacia y la nostalgia no exige nada.

- - -

El Bebe Coppola, de profesión peluquero, era también el director técnico

del club de fútbol del pueblo de Nico Pérez. Esta era la orientación ideológica

que daba a sus jugadores:

–La pelota al suelo, los punteros bien abiertos y buena suerte muchachos.

El Bebe Coppola no tuvo nada que ver con Maracaná. Pero fue como si lo estuvieran

escuchando: así de simple, así de bien, jugaron aquellos uruguayos la final

de 1950.

Más de medio siglo después, todo al revés: jugamos al pelotazo y que Dios

se apiade; nuestros punteros, los wings, los alados, ya no vuelan y parecen

más bien sonámbulos que deambulan por el centro de la cancha; nuestro fútbol

es cerrado, avaro, pesado; y la buena suerte no nos acompaña. Mucho no la

ayudamos, la verdad sea dicha, aunque nos sobran ideólogos dispuestos a

proporcionar inteligentísimas explicaciones a cada uno de nuestros desastres.

- - -

En aquella final de Maracaná, Uruguay cometió la mitad de las faltas que

cometió Brasil.

Pero más de medio siglo después, abundan los uruguayos que dentro y fuera

de la cancha confunden el coraje con las patadas y creen que la garra charrúa

es otro nombre del crimen. En los partidos internacionales, nunca faltan

los inflamados locutores y los hinchas rugientes que antes gritaban: métale,

métale, y ahora mandan: mátelo, mátelo. Y hasta hay expertos comentaristas

que elogian lo que llaman la falta bien hecha, que es el asesinato cometido

cuando el árbitro está de espaldas, y la patada de ablande, que es la que

se propina cuando el partido recién empieza y el árbitro no se anima a echar

a nadie.

Hemos llegado a creer que no hay nada más uruguayo que jugar al borde de

la tarjeta roja. Y si el árbitro la muestra, y quedamos con diez jugadores,

ésta es la prueba de que el rival juega con doce: el juez nos ha robado,

una vez más, el partido. Y entonces la autocompasión, pobrecito paisito,

se nos llena de diminutivos.

- - -

A partir de Maracaná, en realidad,

hemos ido de mal en peor.

Quizás algo tenga que ver la decadencia del fútbol con la crisis de la educación

pública. Nuestros años dorados han quedado muy atrás: en la década del veinte

fuimos dos veces campeones olímpicos, en 1930 ganamos el primer campeonato

mundial y 1950 fue nuestro canto del cisne. Aquellos milagros parecían inexplicables,

en un país con menos gente que un barrio de Ciudad de México, San Pablo

o Buenos Aires. Pero desde principios de siglo nuestra educación pública,

laica y gratuita había sembrado campos de deporte en todo el país, para

educar el cuerpo sin divorciarlo de la cabeza y sin distinguir pobres de

ricos.

- - -

Un drama de identidad. Triste anda quien no se reconoce en la sombra que

proyecta. Y entre las causas de nuestra desdicha futbolera, que es la gran

desdicha nacional, hay que mencionar también la venta de gente.

Exportamos mano de obra y también pie de obra. Los uruguayos, habitantes

de un país deshabitado, estamos desparramados por el mundo. Nuestros jugadores

también. Tenemos 248 futbolistas profesionales en 39 países. El fútbol es

un deporte asociado, una creación colectiva, y no resulta nada fácil armar

una selección nacional con jugadores que se conocen en el avión.

- - -

De fútbol somos. El lenguaje cotidiano lo revela:

quien no hace caso, no da pelota;

quien elude su responsabilidad o desvía la atención, tira la pelota afuera;

para enfrentar una crisis, hay que parar la pelota o ponerse la pelota bajo

el brazo;

quien hace algo bien, mete un gol, y si lo hace muy bien, un golazo;

quien da una respuesta justa, pone la pelota cortita y al pie;

quien comete deslealtades, ensucia el partido, embarra la cancha, pega de

atrás;

quien se equivoca por poquito, pega en el palo;

una buena respuesta es una buena atajada;

quien se descoloca en cualquier situación queda fuera de juego;

quien se equivoca feo se hace un gol en contra;

los niños muy niños están empezando el partido;

los viejos muy viejos están jugando los descuentos;

cuando la mujer echa de casa al marido infiel, le saca tarjeta roja.

- - -

Los uruguayos, pueblo futbolizado, creemos que la patria se acabó en Maracaná.

En el fondo, sospecho, el problema está en que todavía creemos en esta gran

mentira impuesta como verdad universal, esta infame ley de nuestro tiempo

que nos obliga a ganar para demostrar que tenemos el derecho de existir.

Pero nuestra mayor victoria en el Mundial de 1950 ocurrió después del partido

que nos coronó en Maracaná. Nuestro triunfo más alto encarnó en el gesto

de Obdulio Varela, el capitán celeste, el caudillo del equipo. Al fin del

partido, él huyó del hotel y del festejo. Y se fue a caminar y pasó la noche

bebiendo en los bares de Río, callado la boca, de bar en bar, abrazado a

los vencidos.

Julio 2007

Abracadabra Abracadabra

"Aquí no hay desaparecidos" fue, durante treinta años, la versión oficial en

el Uruguay.

Ahora empiezan a aparecer. Muertos en la tortura, enterrados en los cuarteles.

En el sepelio del primero de ellos, que el 14 de marzo congregó a una multitud

en las calles de Montevideo, habló Eduardo Galeano.

Cada 14 de marzo, las uruguayas y los uruguayos que fueron presas y presos de

la dictadura celebran el Día del Liberado.

Es algo más que una coincidencia.

Los desaparecidos que están empezando a aparecer, Ubagesner Chaves, Fernando

Miranda, nos llaman a luchar por la liberación de la memoria, que sigue presa.

Nuestro país quiere dejar de ser

un santuario de la impunidad, impunidad de los asesinos, impunidad de los ladrones,

impunidad de los mentirosos, y en esa dirección estamos dando, por fin, después

de tantos años, los primeros pasos.

Este no es un fin de camino. Es un inicio. Mucho costó, pero estamos empezando

el duro y necesario recorrido de la liberación de la memoria en un país que

parecía condenado a pena de amnesia perpetua.

Todos los que aquí estamos compartimos la esperanza de que más temprano que

tarde habrá memoria y habrá justicia, porque la historia enseña que la memoria

puede sobrevivir porfiadamente a todas sus prisiones y enseña que la justicia

puede ser más fuerte que el miedo, cuando la gente la ayuda.

Dignidad de la memoria, memoria de la dignidad.

En el desigual combate contra el

miedo, en ese combate que cada uno libra cada día, ¿qué sería de nosotros sin

la memoria de la dignidad?

El mundo está sufriendo un alarmante desprestigio de la dignidad. Los indignos,

que son los que en el mundo mandan, dicen que los indignados somos prehistóricos,

nostalgiosos, románticos, negadores de la realidad.

Todos los días, en todas partes, escuchamos el elogio del oportunismo y la identificación

del realismo con el cinismo, el realismo que obliga al codazo y prohíbe el abrazo,

el realismo del vale todo y del arreglate como puedas y si no podés, jodete.

El realismo, también, del fatalismo. El más jodido de los muchos fantasmas que

acechan, hoy por hoy, a nuestro gobierno progresista, aquí en el Uruguay, y

a otros nuevos gobiernos progresistas de América latina. El fatalismo, perversa

herencia colonial, que nos obliga a creer que la realidad puede ser repetida,

pero no puede ser cambiada, que lo que fue es y será, que mañana no es más que

otro nombre de hoy.

Pero, ¿acaso no fueron reales, acaso no son reales, las mujeres y los hombres

que han luchado y luchan por cambiar la realidad, los que han creído y creen

que la realidad no exige obediencia? ¿No son reales Ubagesner Chaves y Fernando

Miranda y todos los que están llegando, desde el fondo de la tierra y del tiempo,

a dar testimonio de otra realidad posible? Y todas y todos los que con ellos

creyeron y quisieron, ¿no fueron, no siguen siendo reales? ¿Fueron irreales

los verdugos, irreales las víctimas, irreales los sacrificios de tanta gente

en este país que la dictadura convirtió en la mayor cámara de torturas del mundo?

La realidad es un desafío.

No estamos condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo.

La realidad es real porque nos invita a cambiarla y no porque nos obliga a aceptarla.

Ella abre espacios de libertad y no necesariamente nos encierra en las jaulas

de la fatalidad.

Bien decía el poeta que un gallo solo no teje la mañana. No estuvo solo en la

vida, y en la muerte no está solo, este criollo Ubagesner, de nombre tan raro,

que hoy es un símbolo de nuestra tierra y nuestra gente.

Este militante obrero encarna el sacrificio de muchas compañeras y de muchos

compañeros que creyeron en nuestro país y en nuestra gente, y que por creer

se jugaron la vida.

Hemos venido a decirles que valió la pena.

Hemos venido a decirles que no se murieron por morir nomás.

Aquí estamos hoy, reunidos, para decirles qué razón tienen los tangos en eso

de que la vida es un ratito, pero hay vidas que duran asombrosamente mucho,

porque duran en los demás, en los que vienen.

Tarde o temprano nosotros, caminantes, seremos caminados, caminados por los

pasos de después, así como nuestros pasos caminan, ahora, sobre las huellas

que otros pasos dejaron.

Ahora que los dueños del mundo nos están obligando a arrepentirnos de toda pasión,

ahora que tan de moda se ha puesto la vida frígida y mezquina, no viene nada

mal recordar aquella palabrita que todos aprendimos en los cuentos de la infancia,

abracadabra, la palabra mágica que abría todas las puertas, y recordar que abracadabra

significa, en hebreo antiguo: "Envía tu fuego hasta el final".

Esta jornada, más que sepelio, es una celebración. Estamos celebrando la memoria

viva de Ubagesner y de todas y de todos las mujeres y los hombres generosos

que en este país enviaron su fuego hasta el final,

los que nos siguen ayudando a no perder el rumbo,

y a no aceptar lo inaceptable,

y a no resignarnos nunca,

y a nunca bajarnos del caballito lindo de la dignidad.

Porque en las horas más difíciles, en aquellos tiempos enemigos, en los años

de mugre y miedo de la dictadura militar, ellos supieron vivir para darse y

se dieron enteros, se dieron sin pedir nada a cambio, como si viviendo cantaran

aquella antigua copla andaluza que decía, y dice todavía, por siempre dice:

Tengo las manos vacías,

pero las manos son mías.

Marzo 2006

Cinco

siglos de prohibición del arcoiris en el cielo americano Cinco

siglos de prohibición del arcoiris en el cielo americano

12 de Octubre: Nada que festejar

El Descubrimiento: el 12 de octubre de 1492, América descubrió el capitalismo.

Cristóbal Colón, financiado por los reyes de España y los banqueros de Génova,

trajo la novedad a las islas del mar Caribe.

En su diario del Descubrimiento, el almirante escribió 139 veces la palabra

oro y 51 veces la palabra Dios o Nuestro Señor. Él no podía cansar los ojos

de ver tanta lindeza en aquellas playas, y el 27 de noviembre profetizó: Tendrá

toda la cristiandad negocio en ellas. Y en eso no se equivocó. Colón creyó que

Haití era Japón y que Cuba era China, y creyó que los habitantes de China y

Japón eran indios de la India; pero en eso no se equivocó.

Al cabo de cinco siglos de negocio de toda la cristiandad, ha sido aniquilada

una tercera parte de las selvas americanas, está yerma mucha tierra que fue

fértil y más de la mitad de la población come salteado. Los indios, víctimas

del más gigantesco despojo de la historia universal, siguen sufriendo la usurpación

de los últimos restos de sus tierras, y siguen condenados a la negación de su

identidad diferente. Se les sigue prohibiendo vivir a su modo y

manera, se les sigue negando el derecho de ser. Al principio, el saqueo y el

otrocidio fueron ejecutados en nombre del Dios de los cielos. Ahora se cumplen

en nombre del dios del Progreso. Sin embargo, en esa identidad prohibida y despreciada

fulguran todavía algunas claves de otra América posible. América, ciega de racismo,

no las ve.

***

El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón escribió en su diario que él quería

llevarse algunos indios a España para que aprendan a hablar ("que deprendan

fablar"). Cinco siglos después, el 12 de octubre de 1989, en una corte de justicia

de los Estados Unidos, un indio mixteco fue considerado retardado mental ("mentally

retarded") porque no hablaba correctamente la lengua castellana. Ladislao Pastrana,

mexicano de Oaxaca, bracero ilegal en los campos de California, iba a ser encerrado

de por vida en un asilo público. Pastrana no se entendía con la intérprete española

y el psicólogo diagnosticó un claro déficit intelectual. Finalmente, los antropólogos

aclararon la situación: Pastrana se expresaba perfectamente en su lengua, la

lengua mixteca, que hablan los indios herederos de una alta cultura que tiene

más de dos mil años de antigüedad.

***

El Paraguay habla guaraní. Un caso único en la historia universal: la lengua

de los indios, lengua de los vencidos, es el idioma nacional unánime. Y sin

embargo, la mayoría de los paraguayos opina, según las encuestas, que quienes

no entienden español son como animales. De cada dos peruanos, uno es indio,

y la Constitución de Perú dice que el quechua es un idioma tan oficial como

el español. La Constitución lo dice, pero la realidad no lo oye. El Perú trata

a los indios como África del Sur trata a los negros. El español es el único

idioma que se enseña en las escuelas y el único que entienden los jueces y los

policías y los funcionarios. (El español no es el único idioma de la televisión,

porque la televisión también habla inglés.)

Hace cinco años, los funcionarios del Registro Civil de las Personas, en la

ciudad de Buenos Aires, se negaron a inscribir el nacimiento de un niño. Los

padres, indígenas de la provincia de Jujuy, querían que su hijo se llamara Qori

Wamancha, un nombre de su lengua. El Registro argentino no lo aceptó por ser

nombre extranjero. Los indios de las Américas viven exiliados en su propia tierra.

El lenguaje no es una señal de identidad, sino una marca de maldición.

No los distingue: los delata. Cuando un indio renuncia a su lengua, empieza

a civilizarse. ¿Empieza a civilizarse o empieza a suicidarse?

***

Cuando yo era niño, en las escuelas del Uruguay nos enseñaban que el país se

había salvado del problema indígena gracias a los generales que en el siglo

pasado exterminaron a los últimos charrúas. El problema indígena: los primeros

americanos, los verdaderos descubridores de América, son un problema. Y para

que el problema deje de ser un problema, es preciso que los indios dejen de

ser indios.

Borrarlos del mapa o borrarles el alma, aniquilarlos o asimilarlos: el genocidio

o el otrocidio. En diciembre de 1976, el ministro del Interior del Brasil anunció,

triunfal, que el problema indígena quedará completamente resuelto al final del

siglo veinte: todos los indios estarán, para entonces, debidamente integrados

a la sociedad brasileña, y ya no serán indios. El ministro explicó que el organismo

oficialmente destinado a su protección (FUNAI, Fundacao Nacional do Indio) se

encargará de civilizarlos, o sea: se encargará de desaparecerlos. Las balas,

la dinamita, las ofrendas de comida envenenada, la contaminación de los ríos,

la devastación de los bosques y la difusión de virus y bacterias desconocidos

por los indios, han acompañado la invasión de la Amazonia por las empresas ansiosas

de minerales y madera y todo lo demás. Pero la larga y feroz embestida no ha

bastado. La domesticación de los indios sobrevivientes, que los rescata de la

barbarie, es también un arma imprescindible para despejar de obstáculos el camino

de la conquista.

***

Matar al indio y salvar al hombre, aconsejaba el piadoso coronel norteamericano

Henry Pratt. Y muchos años después, el novelista peruano Mario Vargas Llosa

explica que no hay más remedio que modernizar a los indios, aunque haya que

sacrificar sus culturas, para salvarlos del hambre y la miseria. La salvación

condena a los indios a trabajar de sol a sol en minas y plantaciones, a cambio

de jornales que no alcanzan para comprar una lata de comida para perros. Salvar

a los indios también consiste en romper sus refugios comunitarios y arrojarlos

a las canteras de mano de obra barata en

la violenta intemperie de las ciudades, donde cambian de lengua y de nombre

y de vestido y terminan siendo mendigos y borrachos y putas de burdel. O salvar

a los indios consiste en ponerles uniforme y mandarlos, fusil al hombro, a matar

a otros indios o a morir defendiendo al sistema que los niega. Al fin y al cabo,

los indios son buena carne de cañón: de los 25 mil indios norteamericanos enviados

a la segunda guerra mundial, murieron 10 mil. El 16 de diciembre de 1492, Colón

lo había anunciado en su diario: los indios sirven para les mandar y les hacer

trabajar, sembrar y hacer todo lo que fuere menester y que hagan villas y se

enseñen a andar vestidos y a nuestras costumbres. Secuestro de los brazos, robo

del alma: para nombrar esta operación, en toda América se usa, desde los tiempos

coloniales, el verbo reducir. El indio salvado es el indio reducido. Se reduce

hasta desaparecer: vaciado de sí, es un no-indio, y es nadie.

***

El shamán de los indios chamacocos, de Paraguay, canta a las estrellas, a las

arañas y a la loca Totila, que deambula por los bosques y llora. Y canta lo

que le cuenta el martín pescador:

-No sufras hambre, no sufras sed. Súbete a mis alas y comeremos peces del río

y beberemos el viento. Y canta lo que le cuenta la neblina:

-Vengo a cortar la helada, para que tu pueblo no sufra frío. Y canta

lo que le cuentan los caballos del cielo:

-Ensíllanos y vamos en busca de la lluvia.

Pero los misioneros de una secta evangélica han obligado al chamán a dejar sus

plumas y sus sonajas y sus cánticos, por ser cosas del Diablo; y él ya no puede

curar las mordeduras de víboras, ni traer la lluvia en tiempos de sequía, ni

volar sobre la tierra para cantar lo que ve. En una entrevista con Ticio Escobar,

el shamán dice:

- Dejo de cantar y me enfermo. Mis sueños no saben adónde ir y me atormentan.

Estoy viejo, estoy lastimado. Al final, ¿de qué me sirve renegar de lo mío?

El shamán lo dice en 1986. En 1614, el arzobispo de Lima había mandado quemar

todas las quenas y demás instrumentos de música de los indios, y había prohibido

todas sus danzas y cantos y ceremonias para que el demonio no pueda continuar

ejerciendo sus engaños. Y en 1625, el oidor de la Real

Audiencia de Guatemala había prohibido las danzas y cantos y ceremonias de los

indios, bajo pena de cien azotes, porque en ellas tienen pacto con los demonios.

***

Para despojar a los indios de su libertad y de sus bienes, se despoja a los

indios de sus símbolos de identidad. Se les prohíbe cantar y danzar y soñar

a sus dioses, aunque ellos habían sido por sus dioses cantados y danzados y

soñados en el lejano día de la Creación. Desde los frailes y funcionarios del

reino colonial, hasta los misioneros de las sectas norteamericanas que hoy proliferan

en América Latina, se crucifica a los indios en nombre de Cristo: para salvarlos

del infierno, hay que evangelizar a los paganos idólatras. Se usa al Dios de

los cristianos como coartada para el saqueo. El arzobispo Desmond Tutu se refiere

al África, pero también vale para América:

-Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron:

"Cierren los ojos y recen". Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra

y nosotros teníamos la Biblia.

***

Los doctores del Estado moderno, en cambio, prefieren la coartada de la ilustración:

para salvarlos de las tinieblas, hay que civilizar a los bárbaros ignorantes.

Antes y ahora, el racismo convierte al despojo colonial en un acto de justicia.

El colonizado es un sub-hombre, capaz de superstición pero incapaz de religión,

capaz de folclore pero incapaz de cultura: el sub-hombre merece trato subhumano,

y su escaso valor corresponde al bajo precio de los

frutos de su trabajo. El racismo legitima la rapiña colonial y neocolonial,

todo a lo largo de los siglos y de los diversos niveles de sus humillaciones

sucesivas. América Latina trata a sus indios como las grandes potencias tratan

a América Latina.

***

Gabriel René-Moreno fue el más prestigioso historiador boliviano del siglo pasado.

Una de las universidades de Bolivia lleva su nombre en nuestros días. Este prócer

de la cultura nacional creía que los indios son asnos, que generan mulos cuando

se cruzan con la raza blanca. Él había pesado el cerebro indígena y el cerebro

mestizo, que según su balanza pesaban entre cinco, siete y diez onzas menos

que el cerebro de raza blanca, y por tanto los consideraba celularmente incapaces

de concebir la libertad republicana. El peruano Ricardo Palma, contemporáneo

y colega de Gabriel René-Moreno, escribió que los indios son una raza abyecta

y degenerada. Y el argentino Domingo Faustino Sarmiento elogiaba así la larga

lucha de los indios araucanos por su libertad: Son más indómitos, lo que quiere

decir: animales más reacios, menos aptos para la Civilización y la asimilación

europea. El más feroz racismo de la historia latinoamericana se encuentra en

las palabras de los intelectuales más célebres y celebrados de fines del siglo

diecinueve y en los actos de los políticos liberales que fundaron el Estado

moderno. A veces, ellos eran indios de origen, como Porfirio Díaz, autor de

la modernización capitalista de México, que prohibió a los indios caminar por

las calles principales y sentarse en las plazas públicas si no cambiaban los

calzones de algodón por el pantalón europeo y los huaraches por zapatos. Eran

los tiempos de la articulación al mercado mundial regido por el Imperio Británico,

y el desprecio científico por los indios otorgaba impunidad al robo de sus tierras

y de sus brazos. El mercado exigía café, pongamos el caso, y el café exigía

más tierras y más brazos. Entonces, pongamos por caso, el presidente liberal

de Guatemala, Justo Rufino Barrios, hombre de progreso, restablecía el trabajo

forzado de la época colonial y regalaba a sus amigos tierras de indios y peones

indios en cantidad.

***

El racismo se expresa con más ciega ferocidad en países como Guatemala, donde

los indios siguen siendo porfiada mayoría a pesar de las frecuentes oleadas

exterminadoras. En nuestros días, no hay mano de obra peor pagada: los indios

mayas reciben 65 centavos de dólar por cortar un quintal de café o de algodón

o una tonelada de caña. Los indios no pueden ni plantar maíz sin permiso militar

y no pueden moverse sin permiso de trabajo. El ejército organiza el reclutamiento

masivo de brazos para las siembras y cosechas de

exportación. En las plantaciones, se usan pesticidas cincuenta veces más tóxicos

que el máximo tolerable; la leche de las madres es la más contaminada del mundo

occidental.

Rigoberta Menchú: su hermano menor, Felipe, y su mejor amiga, María, murieron

en la infancia, por causa de los pesticidas rociados desde las avionetas. Felipe

murió trabajando en el café. María, en el algodón. A machete y bala, el ejército

acabó después con todo el resto de la familia de Rigoberta y con todos los demás

miembros de su comunidad. Ella sobrevivió para contarlo. Con alegre impunidad,

se reconoce oficialmente que han sido borradas del mapa 440 aldeas indígenas

entre 1981 y 1983, a lo largo de una campaña de aniquilación más extensa, que

asesinó o desapareció a muchos miles de hombres y de mujeres. La limpieza de

la sierra, plan de tierra arrasada, cobró también las vidas de una incontable

cantidad de niños. Los militares guatemaltecos tienen la certeza de que el vicio

de la rebelión se transmite por los genes. Una raza inferior, condenada al vicio

y a la holgazanería, incapaz de orden y progreso, ¿merece mejor suerte? La violencia

institucional, el terrorismo de Estado, se ocupa de despejar las dudas. Los

conquistadores ya no usan caparazones de hierro, sino que visten uniformes de

la guerra de Vietnam. Y no tienen piel blanca: son mestizos avergonzados de

su sangre o indios enrolados a la fuerza y obligados a cometer crímenes que

los suicidan. Guatemala desprecia a los indios, Guatemala se auto desprecia.

Esta raza inferior había descubierto la cifra cero, mil años antes de que los

matemáticos europeos supieran que existía. Y habían conocido la edad del universo,

con asombrosa precisión, mil años antes que los astrónomos de nuestro tiempo.

Los mayas siguen siendo viajeros del tiempo: ¿Qué es un hombre en el camino?

Tiempo. Ellos ignoraban que el tiempo es dinero, como nos reveló Henry Ford.

El tiempo, fundador del espacio, les parece sagrado, como sagrados son su hija,

la tierra, y su hijo, el ser humano: como la tierra, como la gente, el tiempo

no se puede comprar ni vender. La Civilización sigue haciendo lo posible por

sacarlos del error.

***

¿Civilización? La historia cambia según la voz que la cuenta. En América, en

Europa o en cualquier otra parte. Lo que para los romanos fue la invasión de

los bárbaros, para los alemanes fue la emigración al sur. No es la voz de los

indios la que ha contado, hasta ahora, la historia de América. En las vísperas

de la conquista española, un profeta maya, que fue boca de los dioses, había

anunciado: Al terminar la codicia, se desatará la cara, se desatarán las manos,

se desatarán los pies del mundo. Y cuando se desate la boca, ¿qué dirá? ¿Qué

dirá la otra voz, la jamás escuchada? Desde el punto de vista de los vencedores,

que hasta ahora ha sido el punto de vista único, las costumbres de los indios

han confirmado siempre su posesión demoníaca o su inferioridad biológica. Así

fue desde los primeros tiempos de la vida colonial: ¿Se

suicidan los indios de las islas del mar Caribe, por negarse al trabajo esclavo?

Porque son holgazanes. ¿Andan desnudos, como si todo el cuerpo fuera cara? Porque

los salvajes no tienen vergüenza. ¿Ignoran el derecho de propiedad, y comparten

todo, y carecen de afán de riqueza? Porque son más parientes del mono que del

hombre. ¿Se bañan con sospechosa frecuencia? Porque se parecen a los herejes

de la secta de Mahoma, que bien arden en los fuegos de la Inquisición. ¿Jamás

golpean a los niños, y los dejan andar libres? Porque son incapaces de castigo

ni doctrina. ¿Creen en los sueños, y

obedecen a sus voces? Por influencia de Satán o por pura estupidez. ¿Comen cuando

tienen hambre, y no cuando es hora de comer? Porque son incapaces de dominar

sus instintos. ¿Aman cuando sienten deseo? Porque el demonio los induce a repetir

el pecado original. ¿Es libre la homosexualidad? ¿La virginidad no tiene importancia

alguna? Porque viven en la antesala del infierno.

***

En 1523, el cacique Nicaragua preguntó a los conquistadores: -Y al rey de ustedes,

¿quién lo eligió? El cacique había sido elegido por los ancianos de las comunidades.

¿Había sido el rey de Castilla elegido por los ancianos de sus comunidades?

La América precolombina era vasta y diversa, y contenía modos de democracia

que Europa no supo ver, y que el mundo ignora todavía. Reducir la realidad indígena

americana al despotismo de los emperadores incas, o a las prácticas sanguinarias

de la dinastía azteca, equivale a reducir la

realidad de la Europa renacentista a la tiranía de sus monarcas o a las siniestras

ceremonias de la Inquisición. En la tradición guaraní, por ejemplo, los caciques

se eligen en asambleas de hombres y mujeres -y las asambleas los destituyen

si no cumplen el mandato colectivo. En la tradición iroquesa, hombres y mujeres

gobiernan en pie de igualdad. Los jefes son hombres; pero son las mujeres quienes

los ponen y deponen y ellas tienen poder de decisión, desde el Consejo de Matronas,

sobre muchos asuntos fundamentales de la confederación entera. Allá por el año

1600, cuando los hombres iroqueses se lanzaron a guerrear por su cuenta, las

mujeres hicieron

huelga de amores. Y al poco tiempo los hombres, obligados a dormir solos, se

sometieron al gobierno compartido.

***

En 1919, el jefe militar de Panamá en las islas de San Blas, anunció su triunfo:

-Las indias kunas ya no vestirán molas, sino vestidos "civilizados". Y anunció

que las indias nunca se pintarían la nariz sino las mejillas, como debe ser,

y que nunca más llevarían aros en la nariz, sino en las orejas. Como debe ser.

Setenta años después de aquel canto de gallo, las indias kunas de nuestros días

siguen luciendo sus aros de oro en la nariz pintada, y siguen vistiendo sus

molas, hechas de muchas telas de colores que se cruzan con siempre asombrosa

capacidad de imaginación y de belleza: visten sus molas en la vida y con ella

se hunden en la tierra, cuando llega la muerte.

En 1989, en vísperas de la invasión norteamericana, el general Manuel Noriega

aseguró que Panamá era un país respetuosos de los derechos humanos:

-No somos una tribu -aseguró el general.

***

Las técnicas arcaicas, en manos de las comunidades, habían hecho fértiles los

desiertos en la cordillera de los Andes. Las tecnologías modernas, en manos

del latifundio privado de exportación, están convirtiendo en desiertos las tierras

fértiles en los Andes y en todas partes. Resultaría absurdo retroceder cinco

siglos en las técnicas de producción; pero no menos absurdo es ignorar las catástrofes

de un sistema que exprime al hombre y arrasa los bosques y viola la tierra y

envenena los ríos para arrancar la mayor ganancia en el plazo menor.

¿No es absurdo sacrificar a la naturaleza y a la gente en los altares del mercado

internacional? En ese absurdo vivimos; y lo aceptamos como si fuera nuestro

único destino posible. Las llamadas culturas primitivas resultan todavía peligrosas

porque no han perdido el sentido común. Sentido común es también, por extensión

natural, sentido comunitarios. Si pertenece a todos el aire, ¿por qué ha de

tener dueño la Tierra? Si desde la tierra venimos, y hacia la tierra vamos,

¿acaso no nos mata cualquier crimen que contra la tierra se

comete? La tierra es cuna y sepultura, madre y compañera. Se le ofrece el primer

trago y el primer bocado; se le da descanso, se la protege de la erosión. El

sistema desprecia lo que ignora, porque ignora lo que teme conocer. El racismo

es también una máscara del miedo. ¿Qué sabemos de las culturas indígenas? Lo

que nos han contado las películas del Far West. Y de las culturas africanas,

¿qué sabemos? Lo que nos ha contado el profesor Tarzán, que nunca estuvo. Dice

un poeta del interior de Bahía: Primero me robaron del

África. Después robaron el África de mi. La memoria de América ha sido mutilada

por el racismo. Seguimos actuando como si fuéramos hijos de Europa, y de nadie

más.

***

A fines del siglo pasado, un médico inglés, John Down, identificó el síndrome

que hoy lleva su nombre. Él creyó que la alteración de los cromosomas implicaba

un regreso a las razas inferiores, que generaba mongolian idiots, negroid idiots

y aztec idiots. Simultáneamente, un médico italiano, Cesare Lombrosos, atribuyó